「だから私は、できれば自分の死を担保した状態で狩りをしたいと思う。そして、どうせいつか死ぬのなら、最後は熊か何かに殺されて死ぬのがつりあいがとれていいとも思う。」筆者である角幡唯介が今回の旅の中で巨大な麝香牛を仕留めた時の言葉だ。また、こんなに「立派な動物を殺してまで、オレは生きるに値する存在なのだろうか?」とも自問している。本書で、筆者は極北の雪と氷の砂漠ともいえよう土地を時計も持たず1頭の犬と共にまさしく漂泊する。この想像をはるかに超えた発想と行動の根源はどこからくるものなのか。これは単なる冒険記というカテゴリーには収まりきらない1冊なのだ。

筆者である角幡唯介は探検家・作家として、チベット奥地のツアンボー峡谷を探検し、「空白の五マイル チベット、世界最大のツアンボー峡谷に挑む」(集英社)で第8回開高健ノンフィクション賞、11年同作品で大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞し、その後、探検の地を北極に移し、数々の前人未踏の探検を成功させている。その他多くの著書で受賞歴も多数である。

そんな彼が、今回の旅で何を目指したのか。この紙面で語るには到底たりないわけであり、本書を読んで頂く以外にはない。しかし、彼は言う。「この旅で、私は本当に変わってしまった。覚醒し、物の見方が一変し、私の人格は焼き焦がれるように変状した。」探検家から極地旅行家に変わったと言う。探検、冒険ではなく“旅”だ。ページを捲ると、これでもかと言わんばかりの命懸けの冒険が繰り広げられているわけである。1人の人間と1頭の犬が飢えに苦しみながら歩を進める場面は、ページを捲る手が早くなる。それと同時に彼の内面の葛藤であったり、変容であったり、生々しい程の人間的な部分が語られている。そう、語弊があってはならないし、これはあくまでも個人的な感想を含めての話だが、究極的には彼自身の“生”を通して人間の始原に到達すること、いや始原というものを知るために行われた壮大な実験なのかもしれない。「狩りと漂泊」に込められた意味が終盤にかけてじんわりと、かつ、哲学的に心に投げかけられるのが本書である。合わせて次の2冊を読まれることを強くお勧めする。(評・JPIC読書アドバイザー糸井文彦)

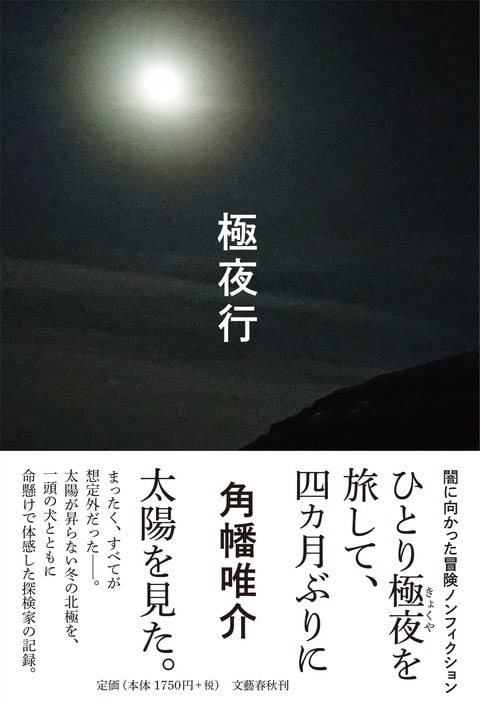

「極夜行」(2018年文藝春秋・2021年文春文庫)

「ほっきょくでうしをうつ」(2022年1月岩崎書店)